Nós, entre ela e eu

Lilly Baniwa e Veronica Fabrini

Talvez o txaísmo seja uma forma extravagante de felicidade descabida.1

(…) os povos originários tinham, e ainda têm, clara noção de que existem vários mundos além do mundo terreno e que, para cada passo que deva ser dado nesses mundos que o ocidente insiste em deixar à parte, é preciso uma estratégia própria, ou seja, uma arte de se fazer aquilo.2

2019, últimos dias de fevereiro. Sol fulgurante, céu claro, a grande marquise cheia de novos estudantes andando prá lá e cá, entre sorrisos e ansiedade. Juntavam-se aqueles rostos vindos de todas as partes do país, novos rostos, outras línguas. Pareciam mover-se em outro tempo, com outro ritmo. Era o primeiro ano de ingresso de estudantes indígenas na Unicamp. Eu estava fazendo uma “ação-performática-afetiva” que, resumidamente, era assim: “troco uma massagem nos seus pés, por uma boa lembrança”3. Foi assim que conheci Lilly Baniwa, aluna ingressante no curso de Artes Cênicas, do qual eu sou professora. Conheci Lilly pelos seus pés e pelas suas lembranças.

Conheci o teatro em 2016, no curso livre do Centro de Educação Tecnológico do Amazonas (CETAM). Foi onde comecei a estudar peças de teatro ocidental e onde comecei a questionar a ausência de peças a partir da cultura indígena. Naquele tempo, eu fazia parte do movimento dos estudantes indígenas do Amazonas (MEIAM) e era estudante do curso de Engenharia na Universidade do Estado do Amazonas. Eu era uma das pessoas que lutavam para garantir a permanência dos estudantes indígenas na Universidade.

Em um dos encontros de luta, conheci o professor de Teatro da Universidade Estadual do Amazonas, Luiz Davi Vieira Gonçalves. Ele tinha uma bolsa para iniciação científica com vagas para estudantes indígenas, então escrevi o projeto “Artes dos povos indígenas Baniwa: Grafismo”. A pesquisa me fez entender meu próprio povo e as faltas que, enquanto indígena, existiam dentro de mim. Investigar os grafismos Baniwa me fez ver a possiblidade de criar com conhecimentos, experiências e vivências das realidades indígenas. Percebi que o teatro poderia ser uma ferramenta de luta para povos indígenas, um espaço de protagonismo de suas realidades e de suas histórias. Então, prestei o primeiro vestibular indígena da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), em 2018, e ingressei no curso de Artes Cênicas.

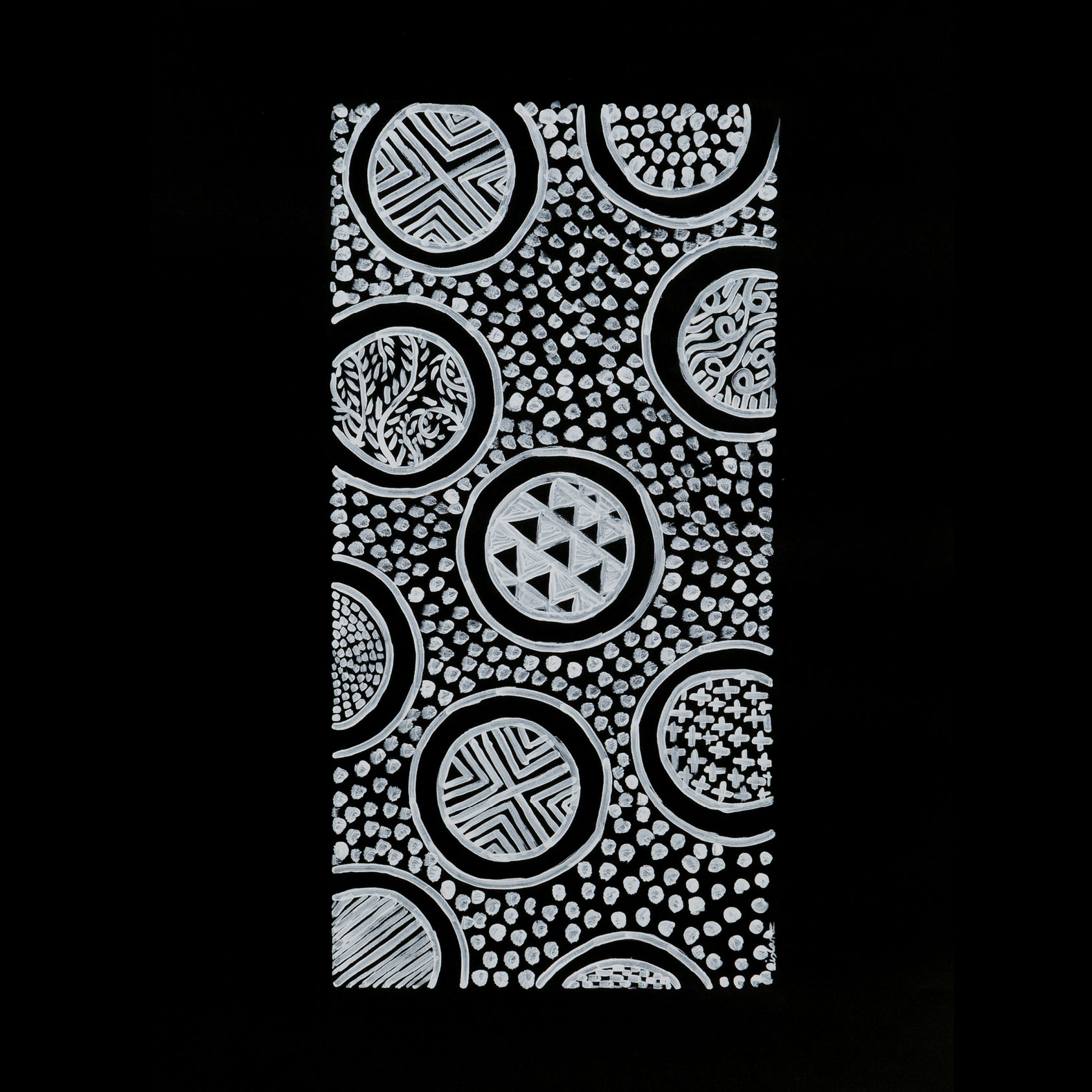

Ensaio. Intervenções sobre o grafismo (Lithipokoro4) e a faixa de isolamento.

No mês de julho, convidei Lilly pra inventarmos juntas uma pequena cena para apresentar num encontro internacional de práticas pedagógicas em Teatro, o DELTA X, que iria acontecer no México, em Guadalajara. Queria apresentar pra Lilly outro território indígena, numa Abya Yala tão plural. Eu estava com muita vergonha do Brasil que historicamente e em ato contínuo vem exterminando os povos indígenas. O tema do encontro era Medo e Violência na América Latina. Achei que seria uma oportunidade bacana de denunciar a violência contra os povos indígenas, falar da importância das cotas étnico-raciais na universidade e, ao mesmo tempo captar a vibração de uma população indígena mais presente5 – ainda que sofrendo todos os tipos de opressão. Afinal, o capitalismo e o neoliberalismo são continuações do colonialismo – do Alaska à Patagônia, devastando tudo, comendo a Terra, enchendo o * de muito poucos com muito dinheiro. A dor do “novo mundo” é imensa.

Criamos Nós, entre ela e eu, com poucos materiais: o documento final da Marcha das Mulheres Indígenas, “Território: nosso corpo, nosso espírito”, o microconto Um beija-flor invade a casa6 (que Lilly havia traduzido para a língua Baniwa), grafismo Baniwa, um galho de árvore queimado, um rolo de papel branco, um pincel feito a duas mãos, potes de tinta vermelha e preta. Gravações com cantos de Laureano Baniwa (A música das cachoeiras – Do alto Rio Negro ao monte) e outras de noticiários sobre questões indígenas. (Infelizmente perdemos fotos melhores… mas ficam essas poucas como memória.)

A colonização deixou muitas marcas e feridas nas nossas memórias, principalmente nos jovens na região do Alto Rio Negro no Amazonas. Eu estava nessa confusão de não saber como me defender dos preconceitos e da discriminação na cidade grande. Eu tinha várias perguntas sem resposta. A minha casa havia sido tomada pelo “espírito colonizador” dos missionários que demonizaram a minha cultura. Como se defender, se você foi ensinado a demonizar sua própria cultura?

Lembrei-me da minha pesquisa sobre o grafismo Baniwa, do que eu aprendi com os mais velhos e com os professores dos magistérios indígenas, em São Gabriel da Cachoeira Artes. Comecei a me desfazer de tudo que havia sido colocado na minha cabeça, descolonizei o meu pensamento e o pensamento das pessoas da minha casa.

Esses conhecimentos precisam urgentemente serem incluídos nas escolas de artes brasileiras, pois são conhecimentos originários ignorados há séculos, fazendo do Brasil um país preconceituoso e racista. Quando fui convidada para representar curso de Artes Cênicas no encontro de Guadalajara, vi a possibilidade de criar a partir da minha cultura e da realidade dos povos indígenas no Brasil. Então, logo pensei nesta escrita milenar do meu povo.

Brincamos com este trocadilho do “nós” para ativar possibilidades de construirmos parcerias criativas, alianças afetivas (como diz o Ailton Krenak) pela via do teatro, farejando um outro teatro que pudesse ser uma ação cosmopoética e cosmopolítica, uma caravela-reversa, pra usar uma expressão do artista potiguara Juão Nyn. Pensar que tudo começou com as caravelas… Lembrei que essas naus sempre levavam junto da sua tripulação cômicos para organizarem apresentações a bordo (Sim! Existia teatro nessas travessias!). Teatro para aliviar os ânimos, distrair a tripulação, comemorar passagens difíceis. A presença dos cômicos também tinha outra função importantíssima, como podemos ver nessa cena narrada na Carta do Pero Vaz de Caminha (imagine a cena):

Além do rio, andavam muitos deles dançando e folgando, uns diante dos outros, sem se tomarem pelas mãos. E faziam- no bem. Passou-se então além do rio Diogo Dias, que é homem gracioso e de prazer; e levou consigo um gaiteiro nosso com sua gaita. E meteu-se com eles a dançar, tomando- os pelas mãos; e eles folgavam e riam, e andavam com ele muito bem ao som da gaita. Depois de dançarem, fez- -lhes ali, andando no chão, muitas voltas ligeiras, e salto real, de que eles se espantavam e riam e folgavam muito. E conquanto com aquilo muito os segurou e afagou, tomavam logo uma esquiveza como de animais monteses, e foram- se para cima.7

“Gracioso” era o termo que designava antigamente o ator cômico. Pois esses cômicos eram usados nos primeiros contatos com os povos nativos. E isso é um dado que o teatro deve preservar e cuidar, pois é um bem e um perigo. O teatro permite a aproximação com o diferente, é o espaço das alteridades e da linguagem do corpo – a linguagem relacional do bicho terrano. Acontece que o teatro foi a principal forma de catequização utilizada pela Companhia de Jesus, sua poderosa estratégia de conquista, arma cultural da metrópole, pois para se dominar um povo é fundamental que se domine primeiro o seu imaginário. Kaká Werá escreve sobre esse desencontro:

Na minha percepção, tão terrível quanto a guerra e quanto a doença trazida do outro lado do oceano e quanto a escravização, foi para os povos indígenas, o teatro. Uma guerra acaba com os corpos, mas a alma continua. Uma doença provoca muitas vezes a dizimação de famílias, de tribos, mas o espírito continua. Mas o teatro que fizeram no passado não acabou com os corpos, acabou com muitas almas.

O teatro desestruturou cosmovisões ancestrais, valores ancestrais, valores sagrados. Ele desestruturou o modo de pensar e o modo dos índios se relacionarem com a realidade, em nome de uma suposta verdade maior. Isso foi chamado de catequização. Então, a guerra não foi pior que o teatro. 8

Um dia, meu povo sofreu um grande massacre que continua até nos dias de hoje, eu sou filha da dor, que necessita ser ouvida por todos, meu corpo é um território, meu corpo é floresta desmatada há décadas, floresta é meu corpo. Eu sou uma das pessoas que foram mortas por armas de fogo, por ambição do ser humano, o tal “civilizado”.

Os brancos chamam de “descobrimento”, o que para nós foi uma invasão. Uma verdadeira mudança para os povos de Pindorama, uma tragédia que me fez nascer sem saber quem eu realmente sou de verdade, assim como milhares de jovens indígenas que estão na retomada de sua terra e identidade.

Brasil é um país onde os jovens indígenas precisam lutar pelo seu lugar de pertencimento, é onde dói ouvir histórias reais dos nossos avós, histórias que não são encontradas no material didático das escolas brasileiras, porque a sociedade fecha os olhos para os crimes cometidos há séculos. E que continuam.

Se o teatro foi capaz de desestruturar cosmovisões, valores e sensibilidades, se foi capaz de sufocar modos de pensar e de se relacionar com a realidade, poderá o teatro colaborar para reconstruir cosmovisões, valores, modos de pensar e de se relacionar que sejam plurais? Teria o teatro alguma potência de cura, de reparação? Gosto de pensar que sim, mas para isso o teatro terá que ser reinventado. Ou antes, relembrar-se de sua raiz ancestral enquanto conector de mundos.

Na peça Nós, entre ela e eu, comigo estavam milhares de mulheres que foram violentadas e mortas; comigo estava cada cacique morto por defender o seu território e seu povo; cada guardião morto pelos garimpeiros; cada criança órfã e depois levada por marginais; meu corpo estava carregado de meus ancestrais que foram destruídos, mas que sempre renascem, e em cada passo em cena eu era movida por eles. O meu corpo não precisa de boca para falar, pois fala por apenas existir.

Cada passo no palco me fazia lembrar de cada um dos acontecimentos trágicos com os povos indígenas do Brasil; aldeia destruída, malocas queimadas, escravidão, as nossas flautas sagradas jogadas na profundeza do rio e as culturas demonizadas. Cada passeio na cidade de Guadalajara, eu via traços deixados pela colonização, mas com memórias jamais apagadas. Nossas memórias estão nos nossos hábitos, costumes, nas vestimentas, nas memórias dos nossos avós. Estão em nossos corpos. A cultura indígena está viva, mas é preciso que trabalhemos “o espírito colonizador” que existe em nós.

A primeira coisa que aprendi com os indígenas é que corpo é território. Conceber-se em contiguidade com a natureza, compondo com ela não é pouca coisa. É toda uma outra ontologia. Corpo que é um duplo da terra. E mais: nessa terra tudo tem alma e é pessoa: bicho, planta, rio, montanha e inclusive, gente. A presença indígena instaura “a” diferença, diametralmente oposta à arrogância narcísica antropocêntrica que só sabe funcionar pelo princípio da identidade. Corpo e território passaram a ser “um só corpo”, ou antes, interdependentes e permeáveis e só poderiam ser compreendidos nessa contiguidade, em relação à terra; isso é cosmopolítica e cosmopoética e pede a invenção de uma outra corporeidade, uma corporeidade selvagem, amiga da terra – corporeidade terrana.

O corpo indígena é um símbolo de resistência, e estar em cena é um privilégio que a humanidade tem. É um corpo com história de luta e resistência de 521 anos, que carrega histórias de um povo e conhecimentos ancestrais. É um corpo “alarme” da mãe terra, que tenta nos alertar que é hora de ouvir os filhos desta terra, pois quando se fala em indígena automaticamente se fala da floresta, nós somos um.

A terra é sagrada e todas as coisas nela são joias que não podem ser tiradas ou roubadas, e nós somos os filhos e filhas, sustentados, sustentadas por ela. Se matamos toda a floresta, todos nós morremos.

Kaká Werá diz que “Não existe teatro para os povos indígenas”, mas sim celebrações, representações que são “Formas de entrar em conexão com aquilo que há de mais sagrado e profundo, entrar em conexão com as consciências superiores, uma maneira de dialogar com as outras consciências e sistemas de vida da Terra”. Um coração aberto à diferença encontra nas palavras de Kaká, um modo radicalmente outro de sentipensar9 o mundo que pode guiar o fazer teatral, conduzindo uma crítica profunda de suas práticas:

O ser humano não indígena considera o seu reino único inteligente entre os quatro reinos, mas os povos indígenas consideram os reinos vegetal, animal, mineral e humano como uma tribo. Para haver diálogo entre esses reinos há ritos, representações e celebrações. Para haver conexão, troca e interação entre esses reinos é que existem as representações indígenas, para fortalecer e reintegrar, para reconhecer, penetrar determinados níveis e portais de consciência. Isso é o que significa para nós um rito, uma representação, uma celebração: compartilhar a alma das coisas, a essência das coisas.10

Estas palavras nos pedem outra cosmopercepção. Mas é preciso também pactuar com os povos nos quais ela se enraíza. E não haverá pacto possível sem uma radical inversão de paradigmas, sem uma revolução anticolonial. Só ela pode nos levar a pensar uma cosmopoética para o teatro. Uma revolução das sensibilidades e dos afetos.

Dois corpos totalmente diferentes em cena nos trazem uma linguagem da realidade de dois mundos, são corpos que carregam histórias ancestrais diferentes. É dizer: “A gente se aceita, com todas as nossas diferenças.” “Tenta imitar a minha língua, para sentir a minha experiência com a sua cultura. Eu danço contigo e você dança comigo, a minha dança é ancestral que traz paz e a cura.” – “Vamos construir o nosso canto junto? Mas é hora de me seguir. Aprendi a sua língua e seus costumes, e que tal seguir os meus agora?

Noema kadanako waa /Noema kadanako waa/ Weema kadanako ayaaha/Weema kadanako ayaaha/ Ikametsa kapowamika/ nodzakale nolhio. Noema kadanako waa/ Weema kadanako ayaaha, Ikametsa kapowamika wadzakale walhio11.

Canta comigo na minha língua, assim poderemos ser um, seremos um povo quando você e seu povo começar se interessar pelo meu povo e pela minha cultura.”

Interagir em cena com um corpo diferente, com histórico ancestral colonizador, é abrir possibilidades entre as culturas brasileiras, é lutar juntos se colocando no lugar um do outro, é repensar o colonialismo.

Repensar o colonialismo é desconstruir o sistema da modernidade pela via crítica das colonialidades, explodir o castelo do racionalismo materialista objetificante que transforma a arte (e tudo!) em mercadoria e afirmar seu núcleo central na espiritualidade e na autonomia do mundo imaginário. Nossa civilização materialista (civilização da mercadoria), mega racionalista e antropocêntrica, se esqueceu que é natureza. Ganhariam outros sentidos no teatro, as artes do corpo, o trabalho com a imaginação, a costura de um figurino, a preparação do espaço cênico, a partir desse outro saber? Quais novos portais se abririam se assim percebêssemos a árvore de Esperando Godot, o lenço de Desdêmona, ou o beijo de Arandir12? Como seria um teatro onde tudo é sujeito? Como seria um teatro no qual buscássemos “compartilhar a alma das coisas, a essência das coisas”? Uma cosmopoética aliada a uma cosmopolítica.

Indígena no palco é dar visibilidade e preservar a cultura pluriétnica brasileira. É defender a floresta para a sobrevivência da humanidade, pois sem ela é impossível existir um ser humano na Terra. A humanidade precisa ouvir a voz da mãe natureza, a floresta é a melhor educadora que existe no mundo.

A própria natureza tenta nos ensinar as suas regras. Esses ensinamentos aprendemos desde criança nas nossas comunidades, coisas não ensinadas nas escolas das cidades. Quando minha mãe vê o pôr do sol vermelho, ela diz: “Amanhã vai chover, temos que adiantar os afazeres, pois amanhã não poderemos sair por causa da chuva”, ou “Olha! Aquele pássaro diz que vamos receber boa notícia hoje”.

É da natureza que vêm os saberes indígenas, saberes que recebemos desde a nossa existência no ventre das nossas mães, até os rituais sagrados. Saberes que carrego no meu corpo de luta para existir até aqui. Corpo de uma mulher indígena carregando várias outras, sendo mulher-terra, mulher- -água, mulher-floresta e mulher-Baniwa.

Esse duplo ensinamento, reconhecer-se como aquilo que se é e reconhecer que tudo é sujeito, pede uma disposição de coexistência sem hierarquias, essencial para que haja espaço de relação, para que haja troca, como sabiamente esclarece Ailton Krenak:

Mas se tem uma coisa que a formação da pessoa, na maioria das culturas indígenas, implica é um sentido identitário radical, e depois o desenvolvimento de uma experiência de alteridade onde ele consegue se ver, se postar e enxergar o outro. Isso cria campos de relação, e cria uma tensão criativa no mundo que é diferente do sujeito egoísta (…)

(…) Um importante atributo para essa entidade vai ser exatamente a disposição de coexistência – eu tenho que aprender a coexistir. (…) Diversa da experiência do sujeito no Ocidente, que é egoísta e doente, experiência de sujeito singular, fechado. Tem que ser uma perspectiva de sujeito aberto, porque ele só pode se ativar com a troca de campos, de lugar, com outros. E os outros não podem ser uma invenção sua. O outro tem densidade, eles têm potência própria.13

Para se pensar o teatro, lugar da encarnação/manifestação dos invisíveis onde tudo começa com um ativo “estabelecer relação”, vínculo e engajamento, as palavras de Ailton soam vitais e vitalizantes pois incidem no “DNA do teatro”, o trabalho sobre si, a relação, o “estar junto com”, estar aberto a…. e a metamorfose, transformação.

Nós, entre ela e eu, para mim foi dizer: “Já basta!” Essa é a hora de selarmos a paz, que tal começarmos daqui? Não podemos voltar 521 anos atrás para corrigir todos os erros de nossos ancestrais, mas eu posso ajudar você entender meu povo, nós nunca fomos contra seus povos em nossas terras. Meu povo sempre tentou ser legal com os seus, mas vocês veem tudo como uma mercadoria, o que para nós é a vida que não se pode comprar e nem vender.

Os povos brasileiros precisam aprender a ouvir as vozes destas terras. Como? Aceitando um Brasil de diversidade, de culturas e línguas; ouvindo os nossos mestres anciões, homens, mulheres, jovens, crianças e a própria natureza que sempre tenta nos alertar. Mas a ignorância… não nos permite aprender o que a natureza quer nos ensinar.

A floresta é ela própria uma entidade pensante e todos os seres são pessoas de fato.

(Mergulhando na arqueologia da atriz, me encontro com xamãs. Eu os vejo nas pinturas rupestres, na Serra da Capivara: um xamã, um coro que dança. Elas me são familiares, me sinto em casa com elas, elas dão sentido e raiz a essa profissão-atriz. Muito antes da “instituição do teatro grego”, origem do teatro ocidental, o ancestral do ator, da atriz que viajava entre os planos e sentipenso que essa é uma potencialidade que permanece até hoje. Em alguns (poucos) ela está latente, à flor da pele. Em outros soterrada pela arte-mercadoria, pelas coisas-mercadoria, pela natureza-mercadoria, num mundo-mercadoria, de corpos-mercadoria, almas-mercadoria.)

A universidade precisa se abrir para essas novas trocas de conhecimentos. Mas é um processo lento que nos faz sentir “um peixe fora da água”, por isso, indígena na universidade faz parte da luta. No teatro, em cada processo de criação, é preciso trazer um pouco dos conhecimentos do meu povo, que seja no corpo, na voz, nos movimentos, nas imagens, nas histórias. É onde me sinto livre para me expressar, principalmente quando uso minha própria língua. O Brasil precisa se acostumar com as línguas: Baniwa, Tikuna, Nheengatu, Guajajara, Kaingang, Macuxi, Terena, Kubeo e muitas outras línguas indígenas do Brasil.

Precisamos de um outro corpo, um corpoalma, para nos tornar terranos. Do lado de cá dos brancos, digo que precisamos de alianças, de um txaísmo profundo – como nomeio essa interculturalidade corazonada, tecida a partir do coração, da insurgência revolucionária da ternura. Em aliança com a arte indígena contemporânea, desejo buscar caminhos que nos possibilitem criar novas formas de sensibilidade, novos mundos.

O artista makuxi Jaider Esbell afirma que “Não há como falar em arte indígena contemporânea sem falar dos indígenas, sem falar do direito à terra e à vida”. Mais do que isso, “Indígena e arte são de origem comum e indissociável. Aceitar essa sentença adianta o entendimento.” 14

A pintura de grafismo (Lithipokoro) traz possibilidades de troca dos mundos, partindo dos conhecimentos ancestrais com cenário atual que se encontra na vida dos povos indígenas. Uma pintura que retrata discriminação, violência, genocídio e luto, mas com fortes presenças ancestrais. Que traz visões e vozes dos relatos dos mais velhos do noroeste amazônico, sobre a chegada dos missionários na região nos anos 50. Está ali, se resume em uma força de luta de 521 anos, por inclusão e visibilidade dos povos indígenas.

Falar e cantar na minha própria língua (Baniwa) é liberdade. Falar língua materna no Brasil é ato de resistência, é dizer: “Vocês estão na minha terra, precisam me entender na minha própria língua, e não continuarem a ensinar na sua, como fizeram seus ancestrais com meus antepassados.”

Pensar, praticar e fruir este outro teatro possível a partir do txaismo implica tanto numa mudança na sensibilidade quanto numa desconstrução radical daquilo que se cristalizou como o sistema-arte que podemos resumir na reificação da arte, a arte como coisa, mercadoria. É mais complexo que isso, mas vale começar por aqui: inventar e afirmar outros valores que como flores nas frestas vão crescendo até desfazer o muro do “capital-imperial-colonial-materialista-antropocêntrico”. Fazer um teatro-txaísta, como um projeto psicomágico de intervenção na realidade, um projeto “xamânico-poético-político”.

A arte sempre fez parte da vida dos povos indígenas, mas com uma visão diferente da cultura ocidental. São coisas presentes no nosso dia a dia, que fazem parte de nós e nós parte delas; seja no corpo, nos artefatos, nas danças, contações de histórias etc. A sala de aula é uma possibilidade de troca de conhecimentos entre dois mundos diferentes. A presença indígena no curso de Artes Cênicas influenciou alguns professores a trazerem Literatura Indígena para trabalhar em cena e o reconhecimento da ausência da cultura indígena no currículo do curso motivou a criação de uma disciplina eletiva, promovendo o encontro com a arte indígena contemporânea. As universidades brasileiras precisam abrir as portas para arte indígena, para cultura indígena, para os saberes indígenas, como parte integrante dos currículos.

O mundo precisa estar mais aberto para novos saberes, os povos indígenas carregam conhecimentos ancestrais, passados oralmente de geração a geração, são conhecimentos vivos em seu corpo. A humanidade precisa entender que os povos indígenas sempre lutarão pelo bem de todos, a Terra não depende da gente, nós é que dependemos dela, pois ela que nos dá tudo e dá para todos os povos da Terra.

AUTORES

Lilly Baniwa, atriz, ativista e estudante indígena de graduação de Artes Cênicas na Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Entre 2016 e 2017 fez parte do Movimento dos Estudantes Indígenas do Amazonas (MEIAM). Atualmente integra o Livros Vivos: Saberes ancestrais, saberes vegetais, na Faculdade de Educação (UNICAMP) que organiza rodas de conversas: Saberes ancestrais e as curas da floresta, durante a pandemia via online.

Verônica Fabrini, atriz e encenadora. Docente do Departamento de Artes Cênicas do Instituto de Artes da UNICAMP desde 1991. Diretora artística e atriz-pesquisadora da Boa Companhia (grupo criado em 1992). Coordenadora da Rosa dos Ventos (desde 2008). É colaboradora do Grupo de Pesquisa Pindorama/UNICAMP (Espetacularidades Brasileiras) e IMAM/UFG (Imagem e Mito nas Artes da Cena).

1 ESBELL, Jaider, Site do autor, em http://www.jaideresbell.com.br/site/2018/08/13/otxaismo- os-txaistas-e-os-ismos/. Acesso 22/04/2021.

2 ESBELL, Jaider, Curso MAM on-line: Caminhos para a Arte Indígena Contemporânea, aula Artivismo e demandas políticas na Arte Indígena Contemporânea, 28/10/2020, pdf, p.21

3 Essa ação performática foi um pequeno plágio consentido do artista Flávio Rabelo. (Disponível em http://flaviorabelo.com/pedememoria. Acesso 25/04/2021)

4 Lithipokoro, é um do grafismo Baniwa que significa “olho” ou “olho ancestral”. É usado na estrutura das malocas e nas cestarias de arumã, produzidas pelos povos Baniwa.

5 Vale mencionar o Movimento Zapatista, de origem indígena, como um dos movimentos organizados mais radicalmente revolucionários em sua prática e seus sentipensares.

6 Proac/2019, A Donzela Guerreira e outros microcontos, projeto de Renata Siqueira Fernandes, coletânea de microcontos inéditos, escritos em português e traduzidos em 32 línguas maternas faladas no Brasil por populações tradicionais, refugiados e imigrantes.

7 CAMINHA, Pero Vaz… Disponível em http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/ arquivos/Carta%20de%20Pero%20Vaz%20de%20Caminha%201500.pdf, acesso em: 02/fevereiro/2021

8 WERÁ, Kaká, em Teatralidades do Humano, org. Ana Lúcia Prado, SESC/SP, São Paulo 2011, p. 68.

9 Utilizo esse verbo que conjuga coração e mente, sentipensar, inventado em Abya Yala e registrado pelo sociólogo colombiano Orlando Fals Borda, no livro Ante la crisis del país: ideas-acción para el cambio (2003), fazendo menção às comunidades que vivem na costa caribenha colombiana.

10 WERÁ, Kaka. Idem, p. 71.

11 Quando estou aqui / Quando estou aqui / Quando estamos aqui / Quando estamos aqui / Eu sinto saudades da minha comunidade / Quando estou aqui / Quando estamos aqui, sentimos saudades das nossas comunidades.

12 Referências respectivamente as peças teatrais icônicas do teatro ocidental: Esperando Godot, de Beckett, Otelo, de Shakespeare e Beijo no Asfalto, de Nelson Rodrigues.

13 Ailton Krenak, disponível em: https://www.academia.edu/37323976/As_ alian%C3%A7as_afetivas_entrevista_com_Ailton_Krenak_por_Pedro_Cesarino

14 Jaider Esbell, Arte Indígena Contemporânea e o grande mundo. Disponível em https:// www.select.art.br/arte-indigena-contemporanea-e-o-grande-mundo/